Das Deutsche Museum ist ein einzigartiger Ort der interdisziplinären Wissenschaftsforschung und -kommunikation. Hier fördern sich historische und museale Untersuchungen zur materiellen Kultur und zum kulturellen Erbe. Das renommierte Scholar-in-Residence-Programm des hausinternen Forschungsinstituts für Wissenschafts- und Technikgeschichte lädt international Doktorand/innen und Postdoktorand/innen aus verschiedenen Disziplinen ein, die Sammlungen und Archive des Museums zu ergründen. Dabei entwickeln die Teilnehmenden ihre Projekte weiter, schärfen ihr Profil und knüpfen Netzwerke, die weit über ihren Aufenthalt hinaus wirken.

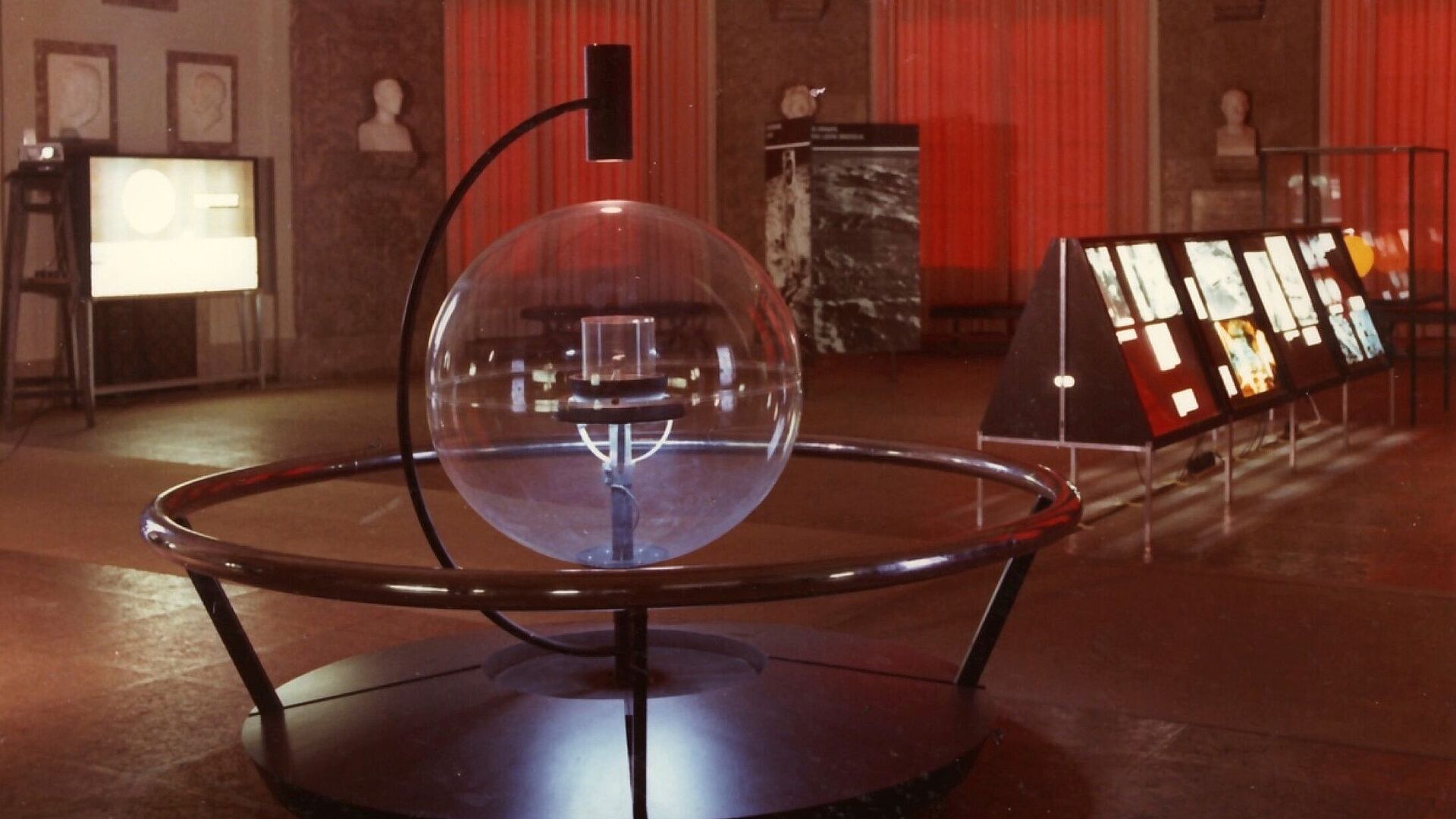

Als ich meine Forschung zur Globalgeschichte und Technokultur von Mondgesteinen begann, zog mich die faszinierende Geschichte des im Deutschen Museum ausgestellten Exemplars in ihren Bann. Ich verfolgte seinen Weg in das Museum und durch dessen Ausstellungshistorie und entdeckte die vielschichtige Bedeutung dieses winzigen, aber außergewöhnlichen Artefakts. Welche Geschichten erzählen die Apollo-Mondgesteine, die außer in München weltweit in Museen und vergleichbaren Einrichtungen ausgestellt sind? Wie beeinflusst ihre sichtbare, fast greifbare Präsenz unser Verständnis von Raumfahrt, vom Weltall und von uns selbst – nicht nur aus der Perspektive der Vergangenheit, sondern auch im Licht der Gegenwart und der eingeläuteten neuen Ära der Raumfahrt?