Ampere- und Voltmeter im Betrieb

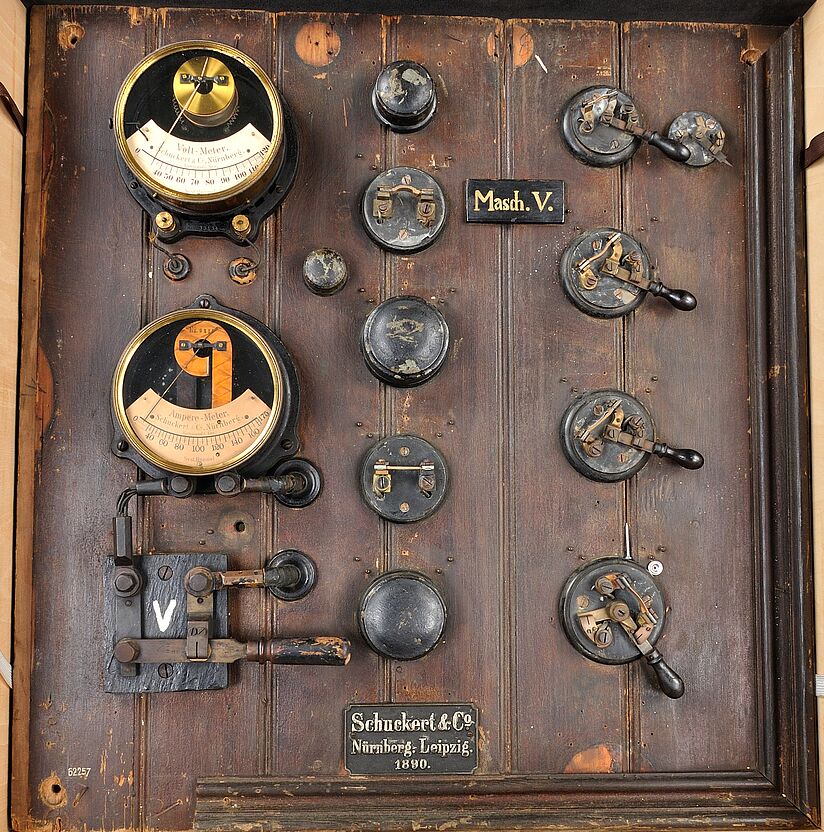

Will man nun wissen, wie Amperemeter von Fachmännern bei der Kontrolle von Anlagen genutzt wurden, muss man sie im Kontext der Schalttafeln betrachten. Dort waren auch Voltmeter eingebaut, die die angelegte Spannung maßen. Eine recht übersichtliche Schalttafel ist in der Abbildung zu sehen.

Das um 1890 gefertigten Objekt stammt aus einem Maschinenraum einer Kammgarnspinnerei aus Meerane (Sachsen). Links oben sind Voltmeter und Amperemeter zu sehen. Wie sich das Ablesen gestaltete, hing vom Status des Betriebes ab.

Sollte die Maschine erst hochgefahren werden, wurde zunächst überprüft, ob das Voltmeter die richtige Versorgungsspannung anzeigte. Entsprach diese dem zulässigen Wert, konnte eingeschaltet werden. Bei zu hoher Spannung bestand besonders für empfindliche Endverbraucher (z.B. Glühbirnen) die Gefahr der sofortigen Zerstörung.