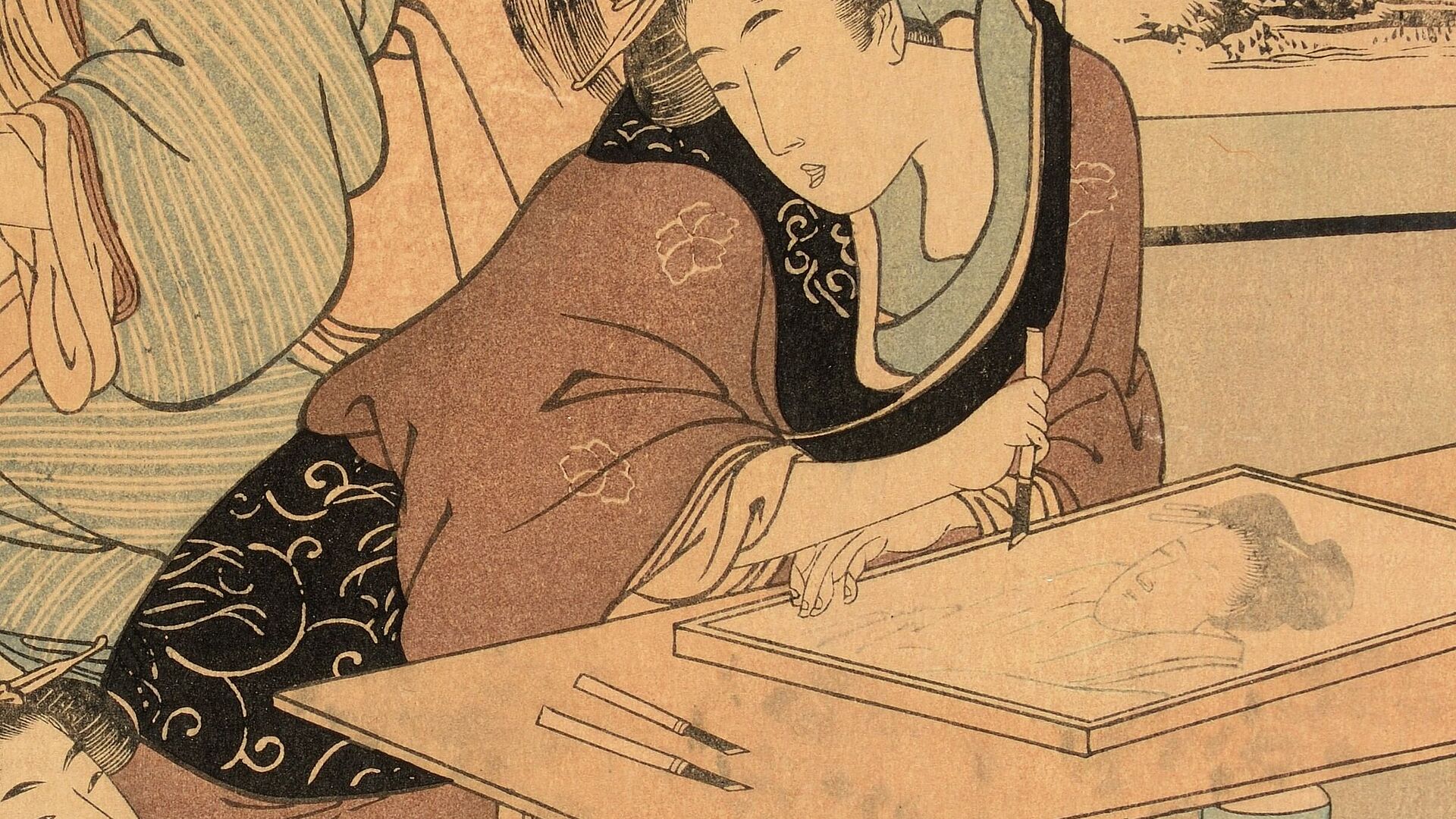

Die Handwerkerin rechts hat die mit schwarzer Tusche erstellte Vorzeichnung des Künstlers seitenverkehrt auf eine neue Druckplatte geklebt und ist nun dabei, entlang der durchscheinenden Linien mit speziellen Holzschnittmessern die für die folgenden Schritte zentrale Konturenplatte zu schneiden. Eines der Messer wird im Vordergrund gerade auf einem Wetzstein nachgeschärft. Im nächsten Schritt wird von der Konturenplatte für jeden einzelnen Farbton des späteren Drucks ein Abzug auf Papier erstellt, in den anschließend die Umrisse der mit dieser Farbe einzufärbenden Flächen eingezeichnet werden. Hiervon werden im gleichen Verfahren – also seitenverkehrtes Aufkleben der Vorlage, Nachschneiden der Konturen und schließlich Entfernen der nicht druckenden Flächen mit speziellen Hohl- und Flacheisen – die einzelnen Farbdruckplatten geschnitten. Bei aufwändigeren Farbdrucken können das bis zu über zwanzig sein. Mit der Herstellung einer solchen Farbdruckplatte ist die dritte Handwerkerin im Hintergrund beschäftigt. Auf jeder Platte eingeschnittene Anlegemarken stellen sicher, dass sich beim späteren Zusammendruck der einzelnen Platten ein exaktes Druckbild ohne Verschiebungen und Überlappungen ergibt.

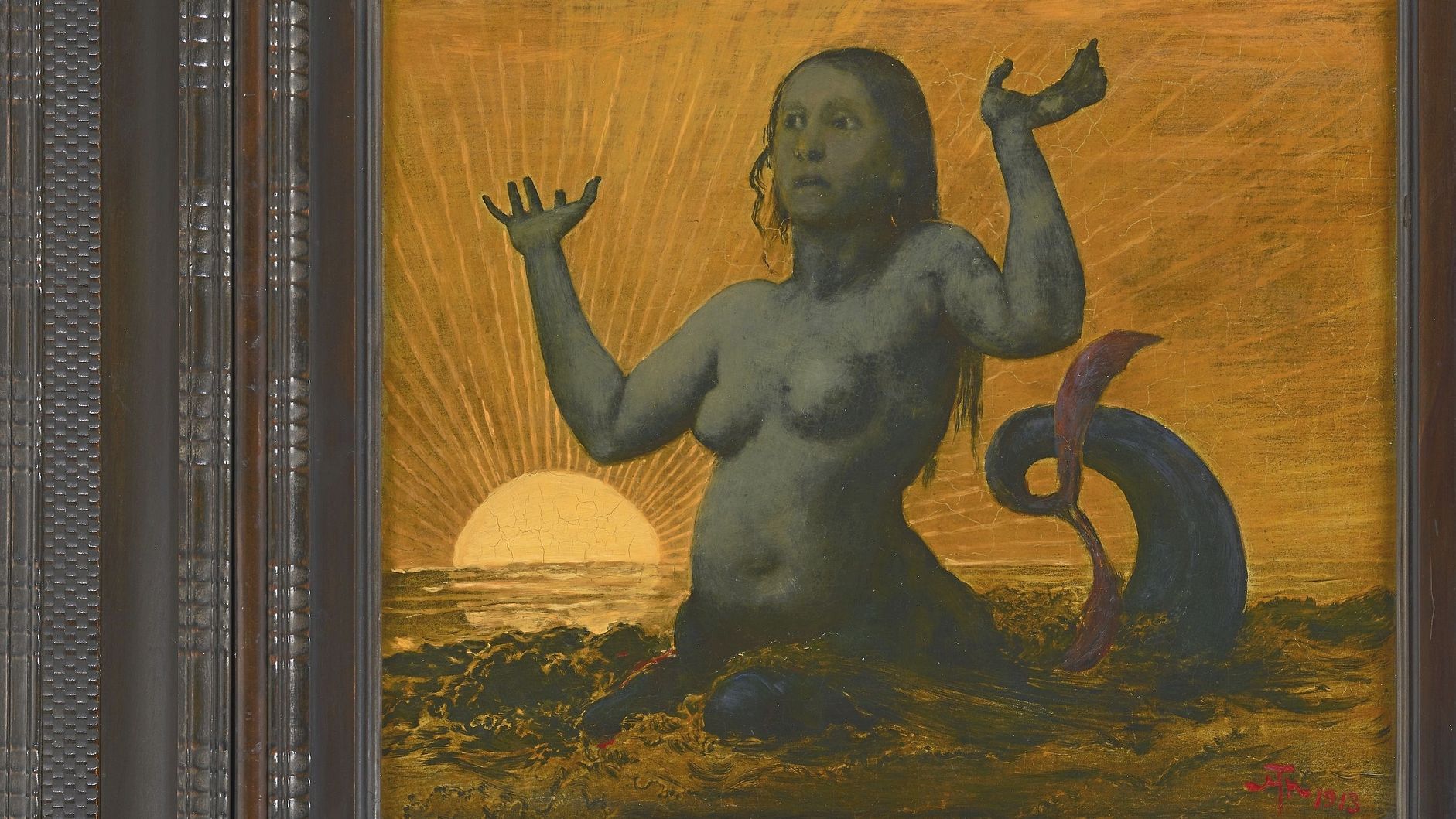

Bereits in den 1906 eröffneten provisorischen Ausstellungen des Deutschen Museums im Gebäude des heutigen Museums Fünf Kontinente zeigte man deshalb in der Abteilung „Illustrationsdruck“ eine Serie japanischer Holzdruckplatten: „Die älteste Methode des Farbendrucks, der Farbenholzschnitt, gelangt zur Darstellung durch Serien von Druckplatten europäischer wie japanischer Herkunft, durch deren Übereinanderdruck der Mehrfarbenholzschnitt entsteht“, heißt es im Führer durch die Sammlungen von 1909. Leider gibt es von diesem Teil der damaligen Ausstellung keine bekannten Fotos. Vom Zeitpunkt her können die Exponate aber nur die Druckplatten zu diesem – durch die Ausstellungsbedingungen in der Vergangenheit leider nur schlecht erhaltenen – Farbholzschnitt von Chikanobu (1838-1912) gewesen sein, die das Museum 1906, vermutlich zusammen mit dem Druck, vom Münchner Kunst- und Antiquitätenhändler Wilhelm Heinhold geschenkt bekommen hat: