Hitlers Atombombe

Legenden um eine Uranforschung im NS-Staat wirken bis heute nach. Mark Walker analysiert sowohl die Geschichte um »Hitlers Atombombe« als auch ihre Aufarbeitung in der Nachkriegszeit.

Geschichten aus der Wissenschaft

von Mark Walker

Legenden um die Uranforschung im NS-Staat wirken bis heute nach. Von den Anfängen der Forschung an Kernspaltung über das deutsche Uranprojekt während des Zweiten Weltkriegs bis zu seiner Wirkung in der Nachkriegszeit fasst Mark Walker die aktuellen historischen Erkenntnisse anschaulich zusammen.

Im Winter 1938/1939 entdeckten die deutschen Chemiker Otto Hahn und Fritz Strassmann mit Unterstützung der im Exil lebenden österreichischen Physikerin Lise Meitner, dass Urankerne beim Beschuss mit Neutronen sich manchmal “spalten”, also in mehrere Teile zerfallen.

Umgehend bemühten sich Physiker um ein Verständnis dieses Prozesses. Innerhalb von anderthalb Jahren war klar, dass bei der Spaltung Energie und weitere Neutronen freigesetzt werden, wodurch eine „Kettenreaktion“ möglich wird. Während das seltene Uranisotop 235U leicht zu spalten war, konnte das weitaus häufigere Isotop 238U ein Neutron absorbieren und sich in ein Transuran verwandeln, das ebenso wie 235U leicht zu spalten war. Damit war der Weg frei für einen internationalen Wettlauf um die Nutzung der Kernspaltung zur Energieerzeugung und für Waffen.

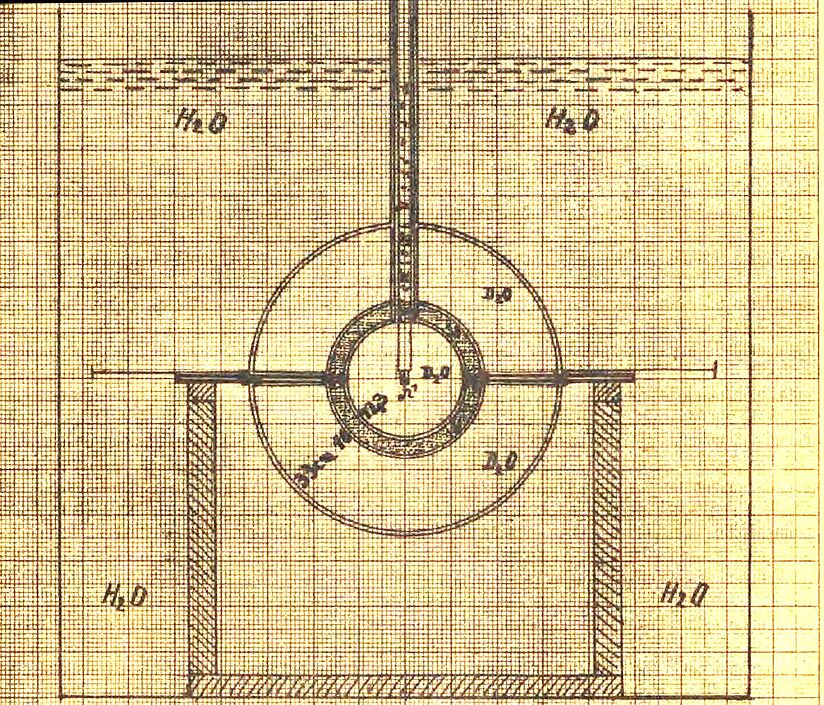

Schematische Zeichnung eines Leipziger Experiments mit sphärisch angeordneten Schichten aus schwerem Wasser und Uranpulver. Aus: Döpel, H. u. K; Heisenberg, W.: "Die Neutronenvermehrung in einem D2O-38-Metallschichtensystem." In: Nutzbarmachung von Atomenergien. Heft 3. Geheime Forschungsberichte (März 1942), S. 3. Deutsches Museum Archiv, FA 002/735. Bild: Deutsches Museum Archiv, CC BY-SA 4.0 | Deutsches Museum Archiv, CC BY-SA 4.0

Während der Phase des “Blitzkriegs” - vom deutschen Angriff auf Polen im September 1939 bis zum Herbst 1941, als der Überfall auf die Sowjetunion zum Stillstand kam - forschten einige Dutzend deutsche Wissenschaftler an der Isotopentrennung von Uran und experimentierten mit Modell-Kernreaktoren. Die Suche nach den geeignetsten Materialien war Bestandteil dieser Anstrengungen, allerdings wurden nur bescheidene Fortschritte erzielt. In dieser Kriegsphase schien Deutschland auch keine neuen, leistungsfähigen Waffen zu benötigen.

Mit dem Ende des Blitzkriegs war auch klar, dass die deutsche Kriegswirtschaft umstrukturiert und effizienter gestaltet werden musste. Das Heereswaffenamt, das die “Arbeitsgruppe Kernphysik” eingerichtet hatte, stellte fest, dass die Forschung den Ausgang des Krieges nicht beeinflussen konnte. Sie übertrug das Projekt an eine zivile Stelle, den Reichsforschungsrat. Die Wissenschaftler erkannten, dass sie die politische und militärische Führung von der Bedeutung ihrer Arbeit überzeugen mussten, um weiterhin Unterstützung zu erhalten und nicht zum Frontdienst einberufen zu werden.

Werner Heisenberg verwendete das oben abgebildete Diagramm in einem Vortrag vor führenden deutschen Politikern: er beschrieb Uran 235 und das neue Transuran “Element 94” (Plutonium) anschaulich als Sprengstoffe “von völlig unvorstellbarer Wirkung”. Während die linke Seite eine schematische Darstellung eines Kernreaktors ist, zeigt die rechte Seite eine Kernspaltungs-Kettenreaktion in einer reinen Masse von Uran 235 oder Element 94, also das Herzstück einer Atombombe. Der Physiker versprach zwar nicht, rechtzeitig Atomwaffen zu liefern, um Deutschland zum Sieg zu verhelfen. Aber er argumentierte erfolgreich, dass Deutschland seine Forschung fortsetzen müsse, da die Amerikaner wahrscheinlich an der militärischen Nutzbarmachung der Kernspaltung arbeiteten. In der Folge erhielt die Uranforschung starke Unterstützung von Rüstungsminister Albert Speer und anderen.

Während bis zum Sommer 1942 die amerikanischen und deutschen Atombombenprojekte vergleichbar waren und ähnliche Ergebnisse erzielt hatten, machten danach die zunehmenden zerstörerischen Auswirkungen des Krieges in Deutschland die Forschung schwierig, manchmal unmöglich. Gerade in dieser Zeit investierten die Amerikaner massiv in Industrieanlagen und ein neues geheimes Waffenlabor in Los Alamos, New Mexico.

Zu Kriegsende waren die Deutschen nahe dran, aber es gelang ihnen nicht, die Uranisotope zu trennen und einen funktionierenden Kernreaktor zu bauen.

Am Ende des Krieges wurden zehn Wissenschaftler verhaftet und in einem englischen Landhaus namens Farm Hall interniert. In den Wänden des Gebäudes waren Mikrofone versteckt: Die Gespräche der Wissenschaftler mitgehört und aufgezeichnet wurden. Die Aufnahmen sind heute als Farm-Hall-Protokolle bekannt.

Als Werner Heisenberg nach dem Krieg befragt wurde, ließ Samuel Goudsmit, ein niederländischer Physiker und eingebürgerter amerikanischer Staatsbürger, seinen deutschen Kollegen glauben, die Amerikaner hätten während des Krieges nicht an Uran gearbeitet. Infolgedessen glaubten die Deutschen kurzzeitig, dass ihre Arbeit aus dem Krieg für die Alliierten sehr wertvoll sein würde. Als sie in Farm Hall die Nachricht von den Angriffen auf Hiroshima und Nagasaki im Radio hörten, wurde ihnen plötzlich bewusst, dass ihre Forschung nur zweitklassig war. Die Wissenschaftler begannen auch darüber zu debattieren, ob sie überhaupt Atombomben hätten bauen können… und ob sie es überhaupt gewollt hätten.

Als Heisenberg und seine Kollegen nach Westdeutschland zurückkehrten, mussten sie sich der öffentlichen Kritik stellen. Hatten sie versucht, Adolf Hitler Atombomben zu liefern? Hatten sie Deutschland nicht geholfen, den Krieg zu gewinnen? Hatten sie sich mit dem Nationalsozialismus arrangiert?

Heisenberg, Carl Friedrich von Weizsäcker und andere begannen daraufhin, ihr Handeln im Dritten Reich zu rekonstruieren und neu zu interpretieren. Zunächst behaupteten sie zu Recht, dass es für Deutschland während des Krieges nicht möglich gewesen sei, Atomwaffen zu bauen. Die Frage nach dem Bau von Atomwaffen habe sich ihnen nie gestellt.

Dann bezogen sich Heisenberg und Weizsäcker auf eine Reise in das besetzte Dänemark im September 1941 zu Werner Heisenbergs Mentor Niels Bohr. Sie hätten sich um Bohrs Hilfe bemüht, um die alliierten Physiker davon zu überzeugen, keine Atombomben zu bauen. Dieser internationale “Streik” der Atomwissenschaftler hätte die Entwicklung aller Atomwaffen gestoppt.

Diese “Legende von Kopenhagen” wurde durch Robert Jungks Bestseller Heller als tausend Sonnen bekannt, der 1956 erstmals veröffentlicht wurde. Ein Jahr später gaben achtzehn prominente Wissenschaftler, darunter Heisenberg und Weizsäcker, die “Göttinger Erklärung” ab, in der sie öffentlich gegen die Entwicklung westdeutscher Atomwaffen positionierten.

Die Botschaften der Göttinger Erklärung und von Jungks Buch verstärkten sich gegenseitig. Die öffentliche Weigerung der achtzehn Wissenschaftler, Adenauers Regierung bei der Beschaffung von Atomwaffen zu helfen, machte Jungks Behauptung plausibler, dass Heisenberg, Weizsäcker und ihre Kollegen im Dritten Reich keine Atombomben bauen wollten. Im Gegenzug ließ das Buch diese Wissenschaftler als konsequent erscheinen: Sowohl im Nationalsozialismus als auch in der neuen Bundesrepublik unterstützten sie die zivile Forschung an der Kernspaltung, nicht die militärische.

Stellt man jedoch Heisenbergs und Weizsäckers Besuch bei Bohr im Jahr 1941 in den Kontext des wissenschaftlichen Fortschritts stellt, den das deutsche Uranprojekt bis dahin gemacht hatte, und nimmt man ihr Verhalten auf weiteren Auslandsreisen während des Krieges unter die Lupe, dann scheinen sie nicht versucht zu haben, den Bau von Atomwaffen im Allgemeinen zu verhindern.

Vielmehr sagte Heisenberg zu Bohr, dass Atombomben machbar seien und die Deutschen daran arbeiteten, weil er hoffte, Informationen darüber zu erhalten, wie weit die Amerikaner gekommen waren. Nicht zuletzt bestand auch die Angst - die auch Weizsäcker und Heisenberg teilten -, dass amerikanische Atombomben auf Deutschland fallen könnten.