Das Netzwerk der Unterwasserkabel breitet sich aus

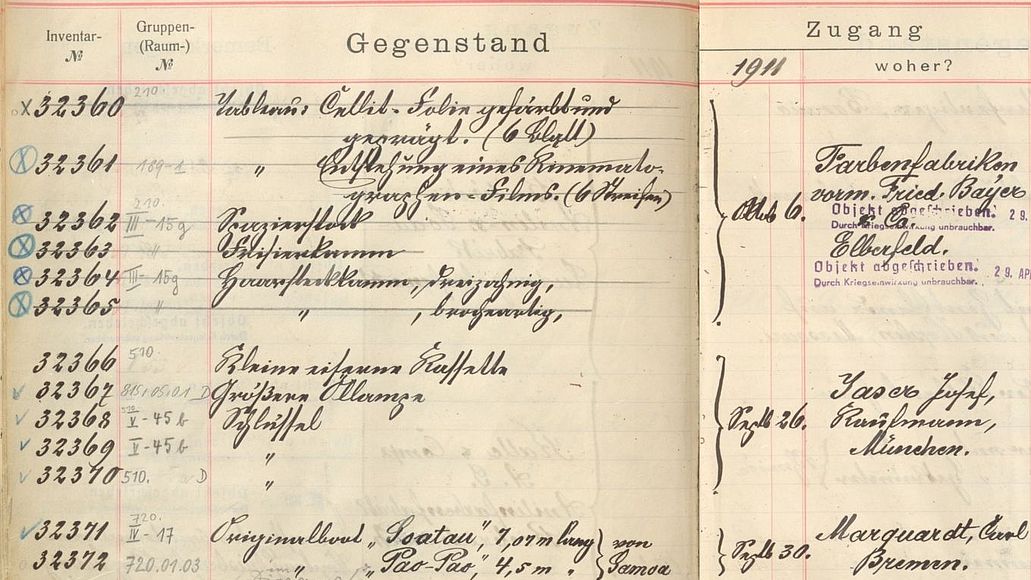

Zu den bekanntesten Kabelverlegungen gehören die Verbindungen zwischen Europa und Nordamerika. Das transatlantische Tiefseekabel, welches Professor Knoblauch in seiner blauen Schmuckdose aufbewahrte, ist ein Beispiel dafür. Das Netzwerk unter Wasser verband allerdings immer neue Regionen der Welt miteinander. Ab 1867 baute Siemens & Halske das Indo-Europäische Telegraphensystem zwischen London und Kalkutta auf. Für den Streckenabschnitt durch das Schwarze Meer wurde ein Seekabel verlegt. Ein Empfangsgerät des Systems befindet sich in der Sammlung des Deutschen Museums (Inv.-Nr. 2390).

Ab den 1880er Jahren wurden europäische Metropolen mit Argentinien, Australien, Südafrika und Südostasien verbunden. Zudem stellte das Deutsche Kaiserreich Kontakt mit den eigenen Kolonien im Pazifischen Ozean her. Im Jahr 1905 produzierten die Norddeutschen Seekabelwerke die Kabel, die zwischen Manado, Yap, Shanghai und Guam verlegt wurden.

Die schnelle Kommunikation durch die Telegraphie war u.a. für wirtschaftliche Interessen wichtig, zum Beispiel, um über Rohstoffpreise zu verhandeln. Gleichzeitig konnten die europäischen Kolonialmächte auf diesem Wege besser ihre Kolonien verwalten und z. B. schneller auf Aufstände und kriegerische Auseinandersetzungen reagieren.