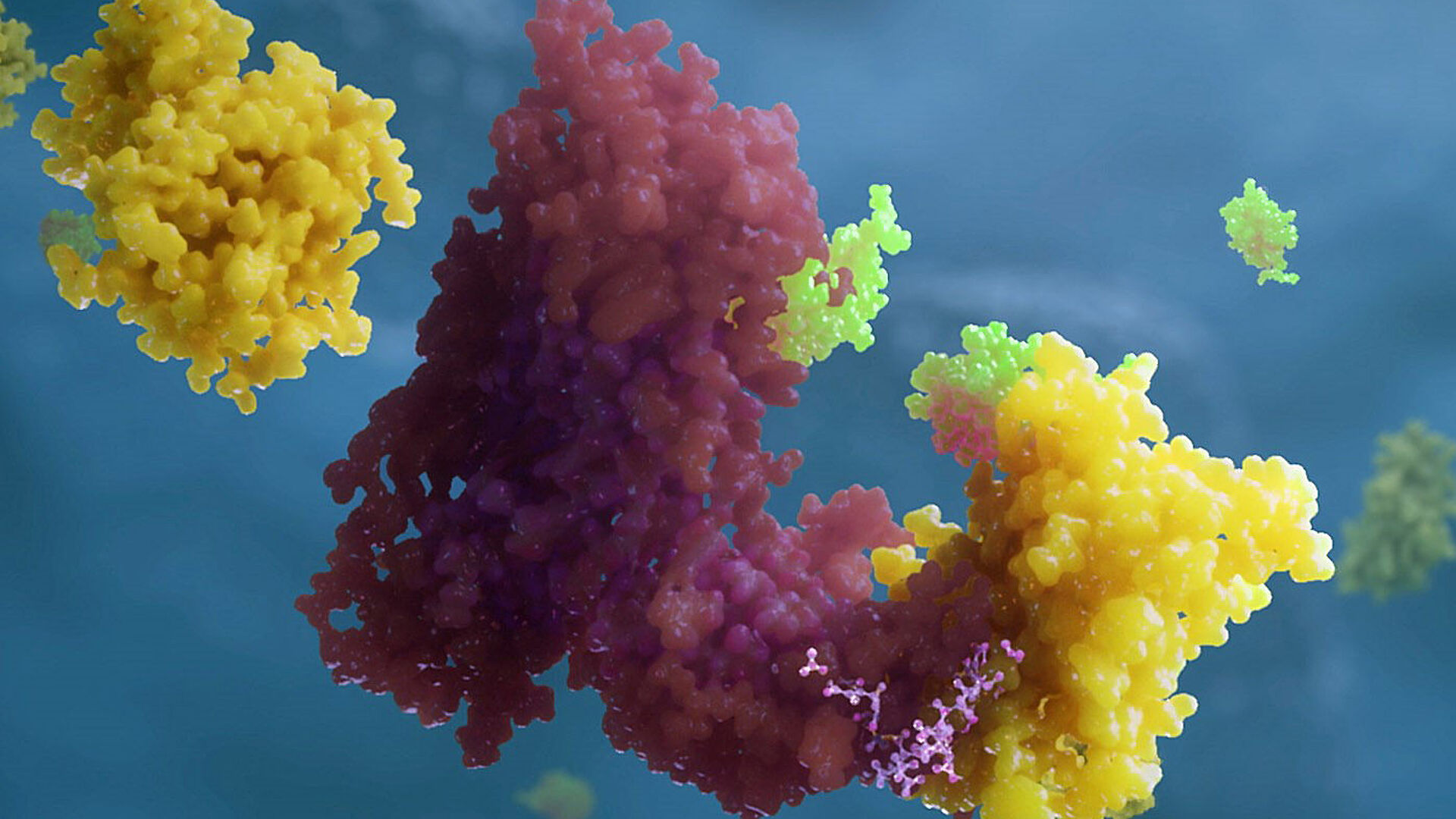

Alles beginnt zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit der Einführung von Aspirin als erstes chemisch synthetisiertes Schmerz- und Fiebermittel. Wie und warum es wirkt, ist damals aber weitgehend unbekannt. Im Verlauf der 1970er Jahre wird das von dem deutschen Chemiker Emil Fischer bereits 1894 aufgezeigte Schlüssel-Schloss-Prinzip systematisch auf die Arzneimittelforschung übertragen. Dabei dockt das Wirkstoff-Molekül an dasjenige Molekül, das die Erkrankung auslöst, und verändert dessen Aktivität. So können Wirkstoffmoleküle gezielt auf bestimmte Proteine oder Enzyme ausgerichtet werden, deren Fehlfunktionen Krankheiten auslösen. In den 1980er Jahren setzt die biotechnologische Revolution ein: Dank der rekombinanten DNA-Technologie, bei der aus DNA-Fragmenten unterschiedlicher Herkunft neue, im Labor erzeugte DNA-Moleküle zusammengesetzt werden, können Forscher erstmals Therapeutika auf Basis von Proteinen, Antikörpern und anderen Großmolekülen herstellen. Diese biologischen Arzneimittel eröffnen völlig neue Behandlungsansätze, die weit über die klassischen kleinmolekularen Wirkstoffe hinausgehen. Viele Erkrankungen wie Krebserkrankungen oder multiple Sklerose können so besser behandelt werden - doch längst nicht alle. Das Prinzip ist dabei immer gleich: Ein Molekül, der Wirkstoff des Arzneimittels, bindet an ein Zielmolekül (auch Target genannt), sodass dieses seine normale Funktion verändert.