Cellist, Physiker und Tüftler Lev Termen

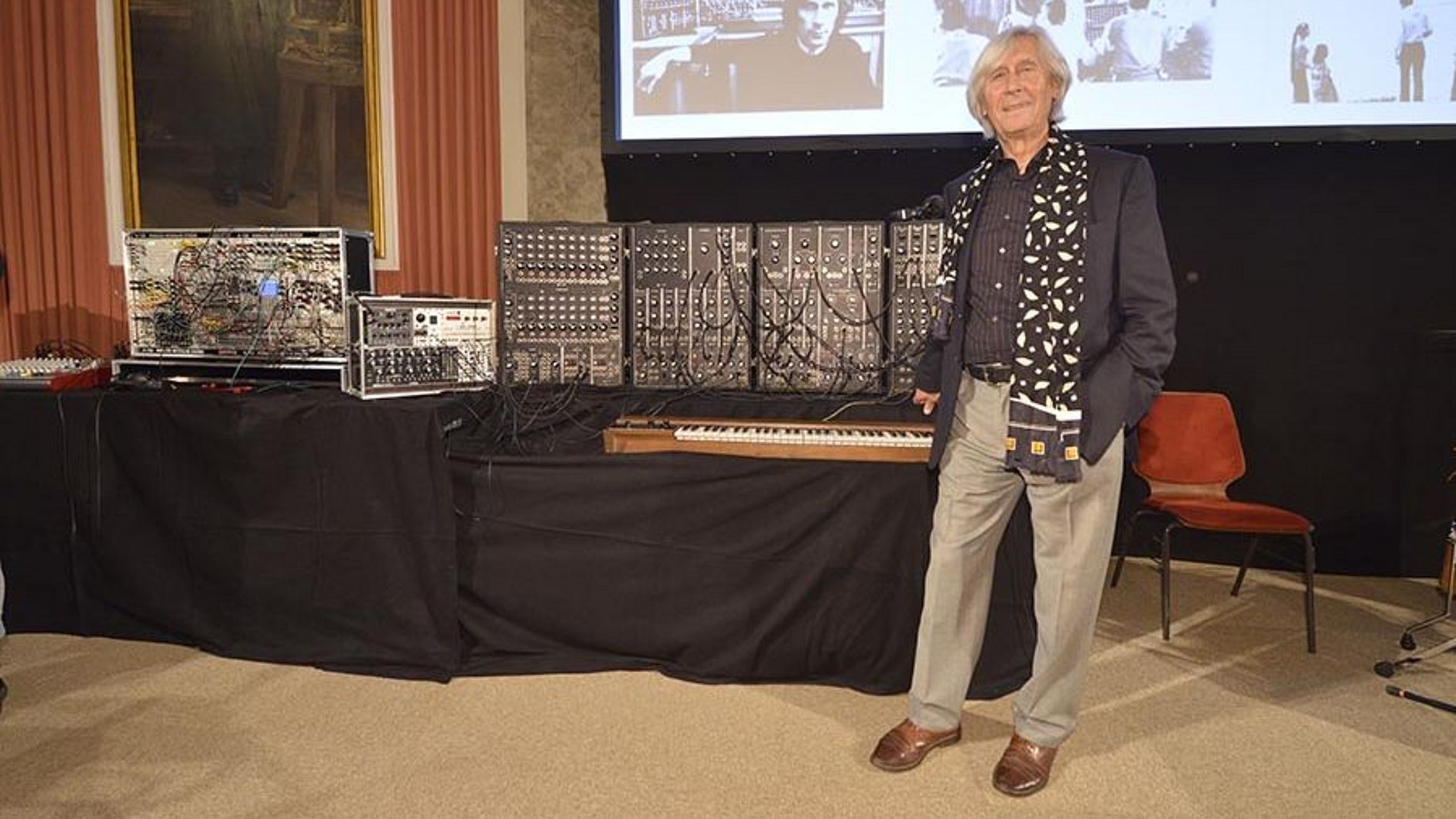

Lev Termen, wie Leon Theremin ursprünglich hieß, gehört zu den schillerndsten Personen in der Geschichte der elektronischen Musik. 1896 in St. Petersburg geboren, studierte er Physik und Violoncello und entdeckte bei seinen Arbeiten mit Radiosendern im Polytechnischen Institut in St. Petersburg zufällig, dass er durch seinen Körper die Höhe von Tönen beeinflussen konnte. Dies war die Grundlage für sein „Aetherophon“, bei dem die Klänge aus der Luft zu kommen schienen: Beim Spielen wird es nämlich nicht berührt, sondern die Hände um zwei Antennen – eine für die Tonhöhe und eine für die Lautstärke – bewegt. Die richtigen Töne zu treffen, ist eine Herausforderung!

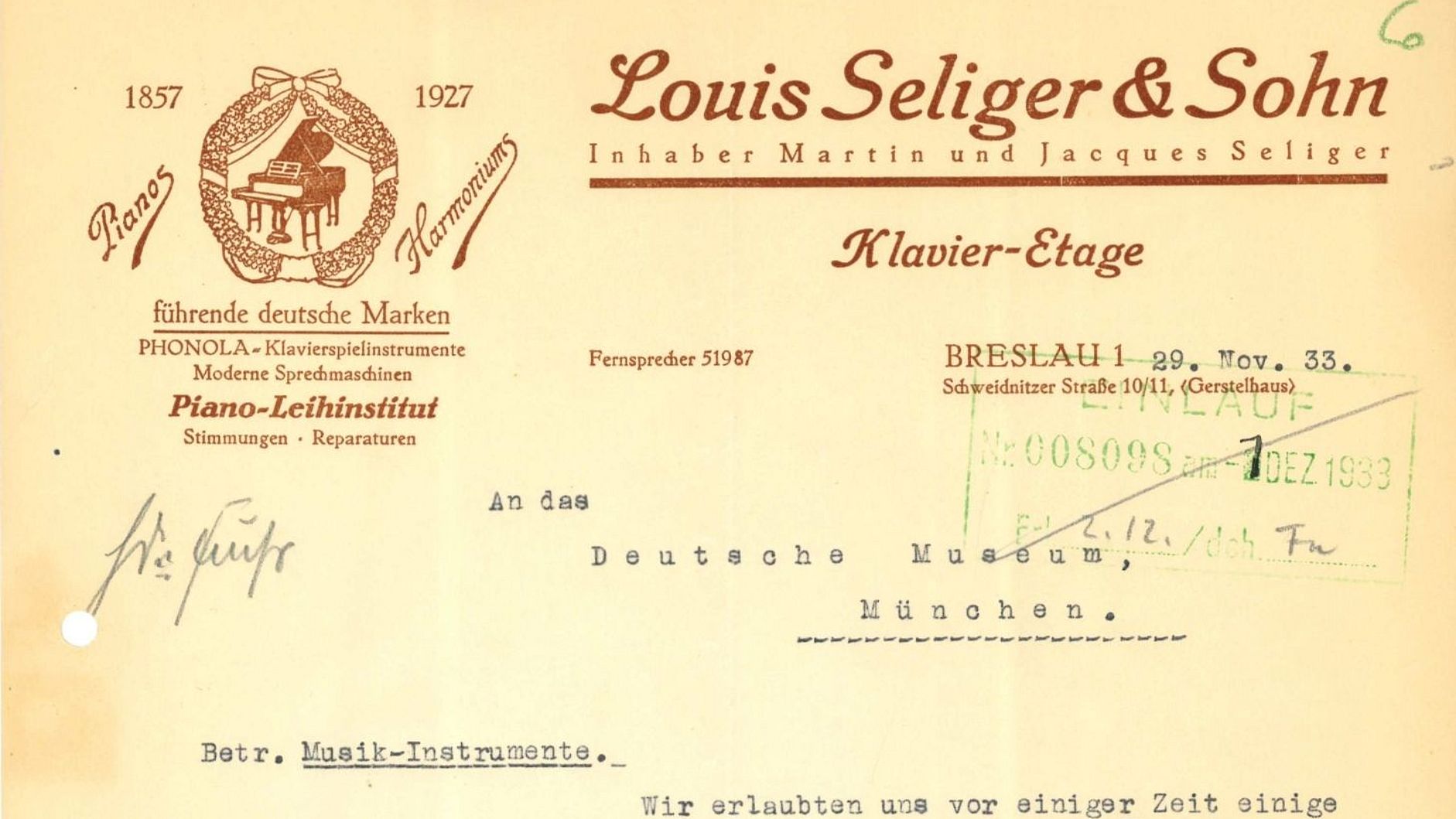

Termen zeigte das Instrument mit großem Erfolg in der Sowjetunion, in Westeuropa und in den USA, wo er von Ende 1927 an beinahe zehn Jahre lebte, die neuartigen Klänge und die Spielweise faszinierte die Menschen. In New York betrieb Theremin, wie er sich nun nannte, zusammen u.a. mit dem Börsenmakler Boyd Zinman, eine eigene Firma, Teletouch, in der er Musikinstrumente, aber auch Alarmanlagen, automatisch öffnende Türen und automatisch beleuchtete Schaufenster entwickelte. Neben dem bekannten, auch als „space controlled“ bezeichneten Instrument und dem bereits in der Sowjetunion erfundenen Theremincello entwickelte er Instrumente mit weiteren Interfaces wie z.B. ein Keyboard Theremin und das Terpsitone, das berührungslos mit dem gesamten Körper gespielt wird. Neben seiner Tätigkeit als Erfinder war er auch als Agent für die Sowjetunion tätig. 1938 verließ Theremin die USA unter nicht ganz geklärten Umständen und wurde in der Sowjetunion zunächst interniert und arbeitete dann bis zur seiner Rente 1964 für den KGB. Er starb 1993 in Moskau.