Mensch und Umwelt , Aus der Sammlung

von Carola Dahlke

Wie kam es dazu, dass das Schachspiel eine so entscheidende Rolle in der Entwicklung der künstlichen Intelligenz spielt?

New York, Mai 1997: Als das von IBM entwickelte Schachprogramm Deep Blue den Schach-Weltmeister Garry Kasparov (*1963) besiegte, war das nicht nur ein Schock für die Schachwelt, sondern es markierte auch eine einschneidende Wende für die Menschheit: Maschinen zeigten auf einem Spezialgebiet eine höhere Intelligenz als der Mensch, und das Schachspiel diente hierzu als Versuchsobjekt.

Die Computerwelt hatte jahrzehntelang bereits den Moment vorhergesagt, an dem Computer besser spielen würden als die besten Schachspieler der Welt. Denn das rasante Fortschreiten der Computerindustrie seit den 1960er Jahren führte mit immer leistungsfähigerer Hardware dazu, dass Software allgemein und somit auch Schach spielende Systeme immer besser und schneller wurden. Doch wie kam es eigentlich dazu, dass das Schachspiel eine zentrale Rolle in der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz spielt?

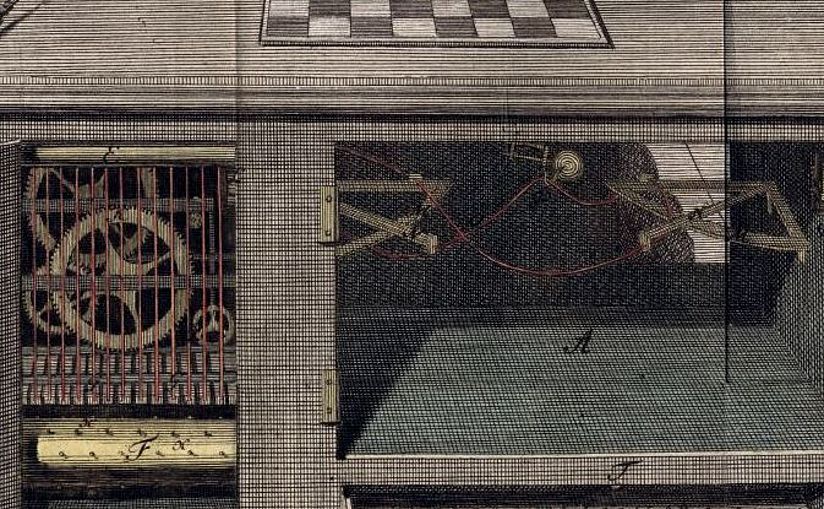

Das mechanische Innere des "Schachtürken" von Josef Friedrich von Racknitz (1789). Bild: Deutsches Museum

Dazu begeben wir uns in das 18. Jahrhundert, um zunächst einen Betrug aufzudecken. Eigentlich eine böse Sache, aber es gibt Schwindeleien in der Geschichte der Menschheit, die ausgesprochen spannende Denkanstöße ausgelöst haben. Zu diesen Schwindeleien gehört der Schachautomat des aus Bratislava (Pressburg) stammenden Beamten, Architekten und Erfinders Wolfgang von Kempelen (1734–1804). Kempelen ist heute weltberühmt durch seine Forschungen zur Sprachsynthese und die Konstruktion eines Sprechapparats. Ein erhaltenes Original und dessen Nachbau wird in der Ausstellung Musikinstrumente im Deutschen Museum gezeigt.

Vor jeder Vorführung zog Kempelen das mechanische Uhrwerk auf. Vielen zeitgenössischen Berichten zufolge, verschob Kempelen zeitweilig den gesamten Apparat oder öffnete immer wieder die Türen der Kommode und zeigte das aufwändig konstruierte Innere – vor allem, um den Skeptikern unter den Zuschauern zu beweisen, dass kein Mensch von außen oder innen die Automatenfigur steuerte. Was kaum zu glauben war. Denn der Schachautomat spielte hervorragend und gewann fast jede Partie. Mit der linken Hand griff er die Figuren, zog sie korrekt und interagierte mit dem Gegenspieler durch Augenrollen und Kopfschütteln. Spielte der Gegner einen fehlerhaften Zug, korrigierte der Schachautomat und setzte die Figur zurück.

Um die österreichische Kaiserin Maria Theresia zu beeindrucken, konstruierte Kempelen um 1770 eine Schach spielende Maschine. Eine hölzerne Automatenfigur, menschengroß und türkisch gekleidet, saß hinter einer Kommode, auf der das Schachbrett aufgebaut war. Im Inneren der Kommode war das mechanische Werk des Schachautomaten verborgen.

Kempelens Automat wurde schnell überall bekannt, und während einer zweijährigen Tour durch Europa spielte der Schachautomat gegen eine ganze Reihe einflussreicher Personen (z. B. Friedrich der Große, Benjamin Franklin und nach Kempelens Tod auch Napoleon Bonaparte, Eugène de Beauharnais, Sir Philipp Wheatstone u. v. a.). Gegen den damals als weltbesten Schachspieler geltenden Musiker Francois-André Philidor verlor der Automat allerdings. Nach Kempelens Tod gelangte der Schachautomat in den Besitz des Mechanikers Johann Nepomuk Mälzel (1772–1838), der mit seinen selbstkonstruierten Musikautomaten und Kempelens Schachtürken sehr erfolgreich durch Europa, Nord- und Mittelamerika tourte.

Auch Mälzel bewahrte das Geheimnis des Schachautomaten bis zu seinem Tod. Denn wie oben bereits angedeutet, war Kempelens Schachautomat in der Tat keine intelligente Maschine, sondern ein geschicktes mechanisches Konstrukt, das einen Menschen beherbergte und von diesem gesteuert wurde. Sowohl Kempelen als auch Mälzel hatten für ihre Vorführungen stets die besten Schachspieler angeheuert, die sich mit Kerzen bewaffnet in das enge Kämmerchen der Kommode zwängten. Zwar ahnten einige Betrachter den Betrug, wie Edgar Alan Poe beispielsweise 1836 in einem kritischen Bericht veröffentlichte, die ganze Wahrheit kam jedoch erst nach 1854 ans Licht. Und dies auch nur, weil der Original-Apparat am 5. Juli dieses Jahres bei einem Brand in Peale’s Museum in Philadelphia komplett vernichtet wurde und es von da an kein Geheimnis mehr zu bewahren galt.

Beim MiniMax-Algorithmus trifft der Spieler eine Entscheidung, die seine Gewinnchancen maximiert, während sein Gegner versucht die Chancen des ersten zu minimieren. Bild: Deutsches Museum | Mönch, Kathrin

Beispiel einer "Analytical Engine" von Charles Babbage mit "Wenn...Dann...Funktion. Bild: Deutsches Museum

Bei Mälzels Vorführung in London wurde der Schachtürke im Jahr 1819 von dem jungen Charles Babbage (1791–1871) bestaunt. Der englische Mathematiker und Erfinder war nachhaltig beeindruckt und hiermit kann unsere schachgetriebene Zeitreise zu den Anfängen der Künstlichen Intelligenz endlich beginnen.

Historischen Berichten zufolge verlor Babbage zweimal gegen Kempelens Automat. Er war überzeugt, dass der Schachtürke keine denkende Maschine sein konnte und dass irgendein Trick dahinter stecken musste – womit er ja auch absolut Recht hatte. Dennoch war Babbage sehr fasziniert von der Idee, dass eine Maschine ein intelligentes Spiel wie Schach spielen könnte. In den 1820er Jahren beschäftigte er sich intensiv mit der Konstruktion einer Differenzmaschine (die sog. Differential Engine), eine Rechenmaschine zur Berechnung von Polynomfunktionen und Logarithmentafeln. Doch Babbage hatte weitaus größere Ideen vor Augen. Bald erkannte er, dass eine allgemeinere Bauweise seiner Differential Engine zu einer programmierbaren Analytical Engine führen würde, mit der noch um ein Vielfaches umfassendere Berechnungen möglich wären. Und nicht nur das: Babbages Mitarbeiterin Ada Lovelace war es, die in der Programmierbarkeit der Maschine eine ganz neue Form der Wissenschaft („poetical science“) erkannte, denn mit Programmen würden Menschen der Maschine beibringen können, wie Aufgaben aller Art ausgeführt werden. Sie sagte sogar voraus, dass die Maschine auf diese Weise in der Lage sein würde, „kunstvolle und wissenschaftliche Musikstücke“ zu komponieren. „The engine might compose elaborate and scientific pieces of music of any degree of complexity or extent.”

Mit der Idee einer Schach spielenden Maschine und Ada Lovelaces Vision im Hinterkopf notierte Babbage in sein Notizbuch (publiziert 1864 in seinem Buch Life as a Philosopher): „Every game of skill is susceptible of being played by an automaton“, und formulierte die notwendigen Schritte, die ein Automat absolvieren muss, um ein Schachspiel zu gewinnen.

Leider gab es keinen Automaten, mit dem Babbage seine Programmideen verwirklichen hätte können. Seine Analytical Engine existierte nur auf Konstruktionsplänen und in kleinen Teilstücken, wurde aber nie im Ganzen gebaut. Inklusive aller benötigten Peripherieteile hätte sie die Größe einer Lokomotive gehabt mit einer Länge von 19 Metern. Obwohl Babbage ihre Rechenleistung als ausreichend einschätzte, muss man annehmen, dass ihre Rechenzeit alles überstiegen hätte, was ein geduldiger Gegenspieler ertragen hätte. Zugleich beweist dies die Absurdität von Kempelens hervorragend Schach spielendem Automat. Denn wenn es überhaupt eine Maschine um 1770 gegeben hätte, die wenigstens Schachzüge für eine einzelne Figur berechnen hätte können, hätte sie mindestens die Umfänge von Babbages kolossaler Analytical Engine gehabt.

Von Kempelens Schwindelei über Babbages ersten Gedanken, wie ein Schachprogramm auf einem Universalcomputer aussehen könnte, kommen wir zu einem spanischen Ingenieur und Mathematiker, der nun wirklich den ersten funktionsfähigen Schachautomaten der Weltgeschichte gebaut hat: Leonardo Torres y Quevedo (1852–1936), der übrigens stark durch Babbages Überlegungen zur Analytical Engine inspiriert wurde, erfand Luftschiffe, Seilbahnen und Funk-Fernsteuerungen, Rechenmaschinen und zwei Schachautomaten. Beide können heute noch im Museo Torres Quevedo in Madrid besichtigt werden.

Seine erste Version „El Ajedrecista“ entstand um 1911 und wurde 1914 mit sehr großem Erfolg auf der Weltausstellung in Paris vorgeführt. Dabei handelte es sich genauer betrachtet nicht um einen vollständigen Schachautomaten, sondern um einen Endspielautomaten, bei dem der Automat den weißen König sowie einen Turm besitzt und man selbst nur den schwarzen König zur Verfügung hatte. Allein diese Konstellation mit nur drei Figuren auf dem Brett benötigte einiges an präziser Uhrmachertechnik und Elektromechanik.

Torres Automat übersah die aktuelle Stellung, prüfte auf korrektes Ziehen des Gegners und interagierte über Lämpchen. „Schach“ wurde akustisch über einen Phonografen im Inneren der Maschine gegeben. Akkurat zog er seine Figuren alleine und führte für jeden seiner Züge selbstständig eine Fallunterscheidung durch, die über ein sechsstufiges Programm per Fernmelderelais und Hemmungsräder (Ankerräder) im Automaten verankert war.

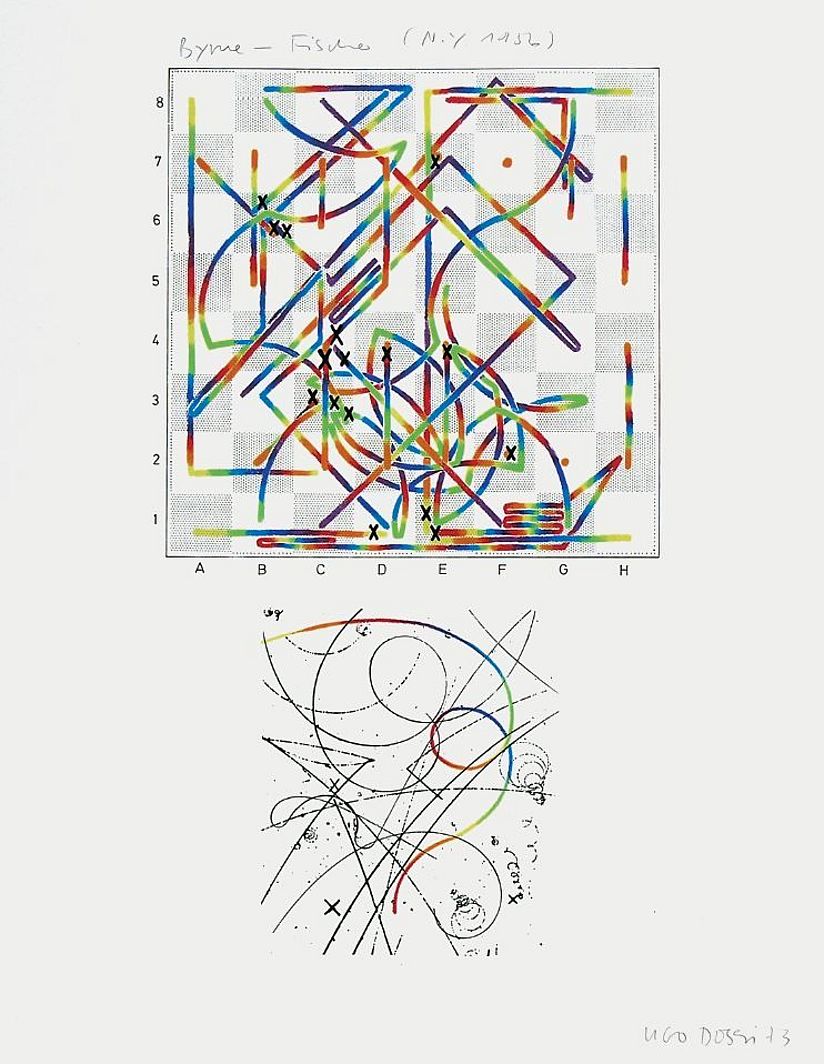

Die künstlerische Umsetzung der berühmten Schachpartie des letzten Jahrhunderts, als ein 14-jähriges Wunderkind namens Bobby Fischer am 17. Oktober 1956 den Großmeister Robert Byrne mit einem tief berechneten Damenopfer besiegte. Bild: Deutsches Museum | Mönch, Kathrin

Mit diesem Programm und der ungleichen Figurenverteilung, mit der Schwarz nur fliehen und nicht mehr angreifen kann, gewann Torres Automat so gut wie jedes Spiel gegen einen menschlichen Spieler. Durch die Schlupflöcher im Programm konnte es einem geschickten schwarzen Spieler gelingen, lange genug zu überleben. Dann galt – theoretisch – die 50-Züge-Regel und die Partie durfte als unentschieden bewertet werden. Torres bewies mit seinem Schachautomaten seine Vision, dass eine Maschine selbstständig aus einer Fülle von Möglichkeiten eine logische Entscheidung treffen und ausführen kann. Doch es sollte weitere Jahrzehnte dauern, bis es Maschinen gab, die eine komplette Schachpartie berechnen konnten.

Als endlich ab Mitte der 1950er Jahre die ersten Universalrechner in der Lage waren, komplette Schachpartien zu spielen, breitete sich Computerschach rasant aus. Bald nutzten Universitäten ebenso wie die aufsteigende Computerindustrie das Computerschach-Spiel, um grundlegende Erkenntnisse zur Entwicklung intelligenter Systeme zu gewinnen.

Und auch nachdem Deep Blue, ein von Großmeistern und Computer-Experten trainiertes System, im Jahr 1997 gegen Kasparov gewann, war längst nicht alles erreicht, was es zu erreichen gab: Anstatt weiterhin zu versuchen, die menschliche Denkweise im Spiel zu emulieren, liegt der Fokus heute auf maschinellem Lernen. Seit 2017 spielt AlphaZero, die KI von DeepMind, komplett auf der Basis eines selbsterlernten Spielverständnisses und ist durch das Spiel gegen sich selbst innerhalb weniger Stunden in der Lage, alle bis dato existierenden menschlichen Strategien zu übertreffen. Was früher ein Duell zwischen zwei Menschen war, wurde zu einem Spiel zwischen Mensch und Maschine, bei dem der Mensch lange Zeit noch der Lehrmeister war. Heute ist der beste Spieler der Welt eine Maschine, die ihre Kräfte mit anderen Maschinen misst und deren Strategien von Menschen genutzt werden, um neue Wege im Schachspielbaum kennenzulernen.