Die Ankäufe erster Exponate machen Stiftungen und Überweisungen aus der deutschen und bayerischen Industrie möglich. Bis ein neues Museumsgebäude entwickelt und realisiert sein würde, wurde ein Provisorium in den freien Räumen des Alten Nationalmuseums in der Maximilianstraße 26 (heute Museum Fünf Kontinente) eröffnet. Prinzregent Luitpold als Schutzherr über das Museum genehmigte die Adaptierung.

Die damals entwickelte Struktur für ein breites Themenspektrum von 36 Abteilungen, die von Mathematik über Messwesen, Geodäsie, Astronomie, Telegraphie & Telefonie,

Schiffbau, Chemie, Mineralogie und Geologie bis hin zu Hygiene & medizinischen Apparaten reichen sollte, ist bis heute weitgehend beibehalten.

Als Grundstock für das neue „Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik“ stellte das Kultusministerium die Schenkung der königlichen Akademie der Wissenschaften in München mit wissenschaftlichen Apparaten von Fraunhofer, Reichenbach und Steinheil zur Verfügung.

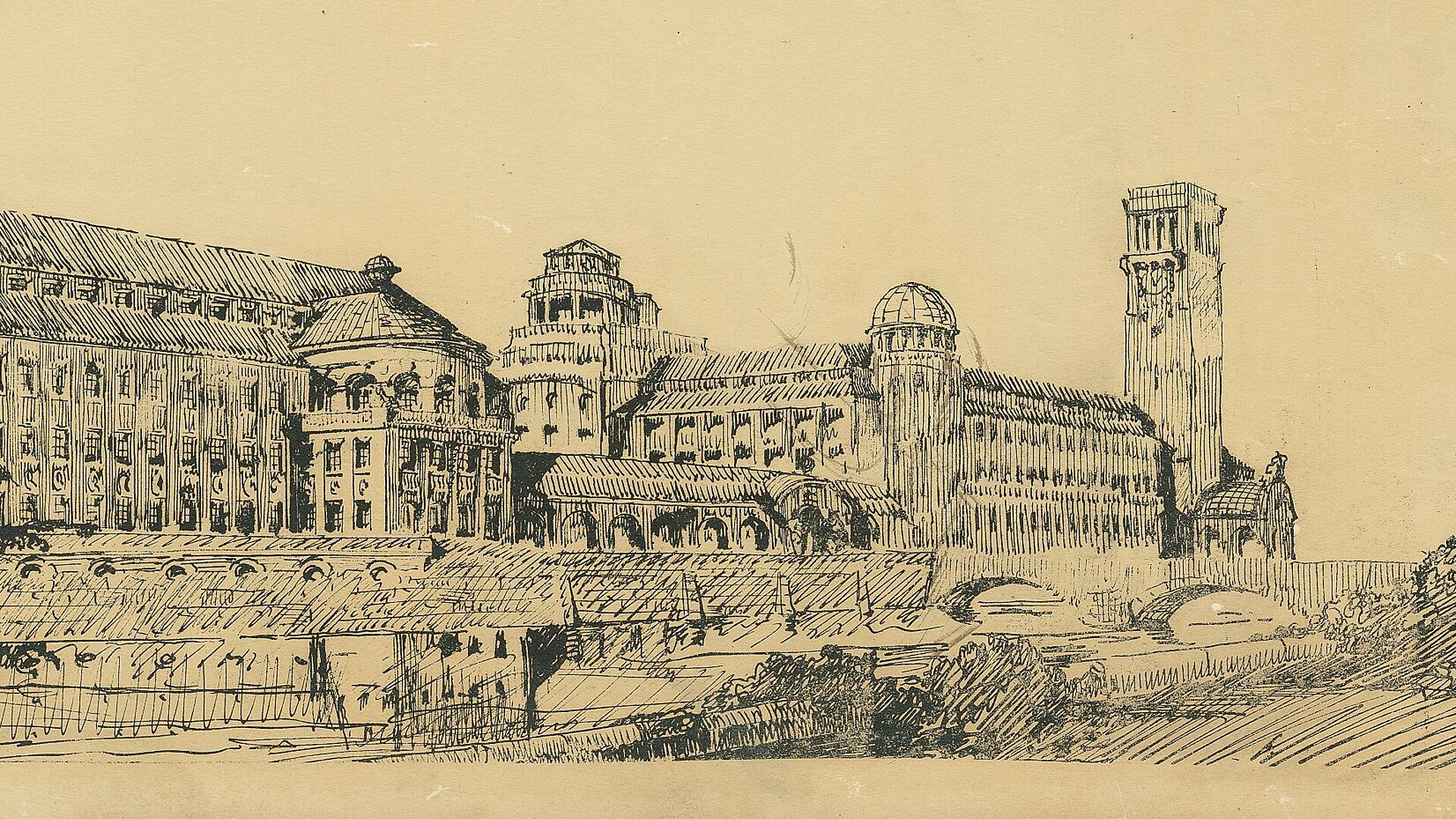

Das Provisorium in der Maximilianstraße wird am 12. November 1906 eröffnet. Die Grundsteinlegung für das endgültige Museum auf der Isarinsel findet am 13. November 1906 im Beisein des deutschen Kaisers Wilhelm II. und der Kaiserin Auguste Viktoria, von Prinzregent Luitpold von Bayern, dem Münchner Bürgermeister von Borscht, den Vorstandsmitgliedern des Deutschen Museums Walter von Dyck und Carl von Linde natürlich mit Oskar von Miller und dem Architekten Gabriel von Seidl statt.