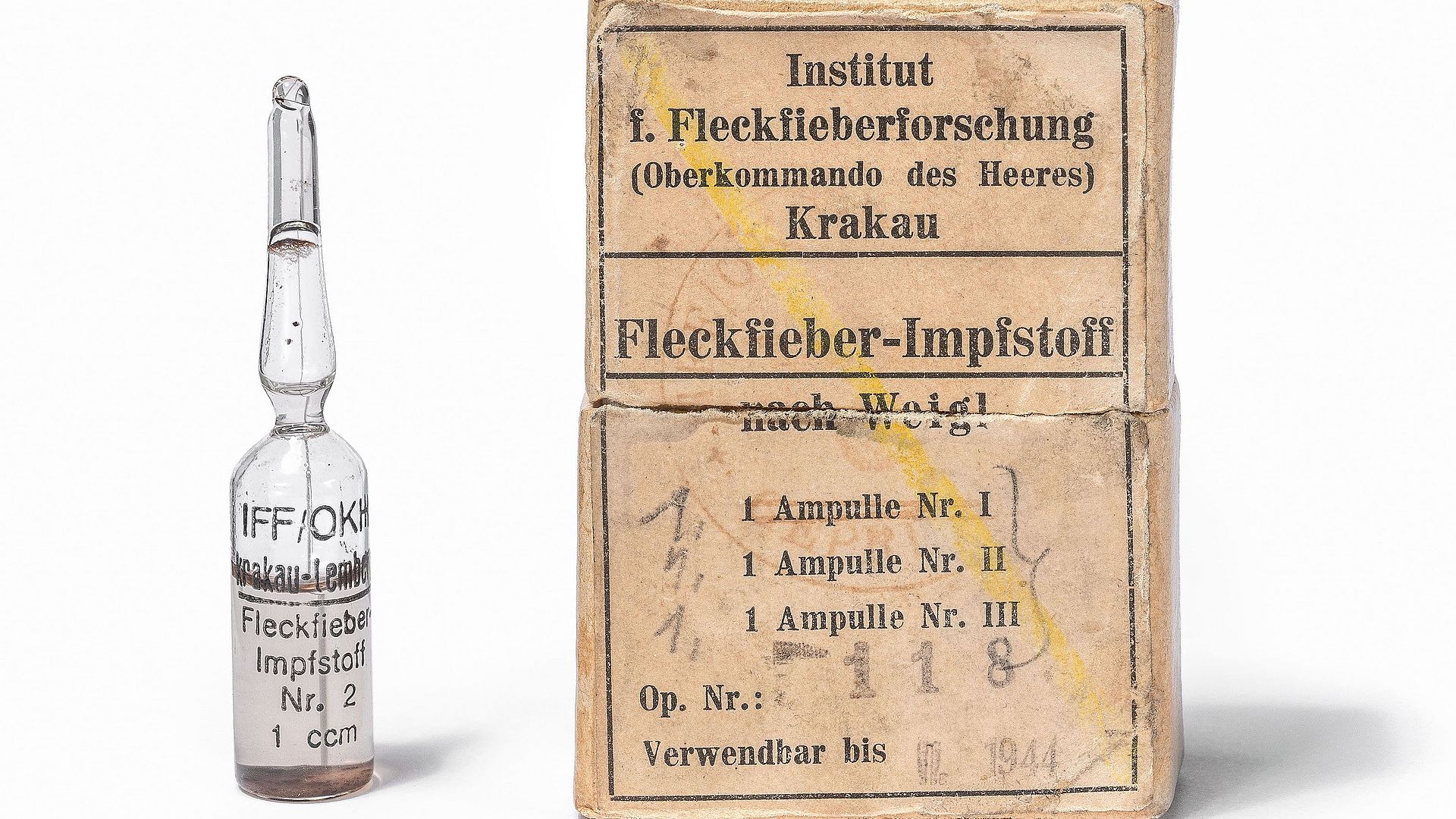

Das Institut für Fleckfieber-Forschung

Als 1942 die deutsche Wehrmacht in Lemberg einmarschierte, erklärte sich Rudolf Weigl angesichts der zunehmenden Gefahr für sein eigenes Leben bereit, unter den deutschen Besetzern weiter zu arbeiten. Sein Labor in Lemberg wurde zur Zweigstelle des Instituts für Fleckfieber- und Virusforschung des Oberkommandos des Heeres in Krakau und die Produktion des begehrten Fleckfieber-Impfstoffes ausgeweitet. Denn der Fleckfieber-Impfstoff nach Weigl sollte jetzt die deutschen Soldaten vor dem gefürchteten Fleckfieber in Osteuropa und Russland schützen.

In dieser Zeit erhielt Weigl auch das Angebot als sogenannter Volksdeutscher anerkannt zu werden und ein eigenes Institut in Berlin zu erhalten. Weigl war als Deutschmährer in Österreich-Ungarn geboren worden, hatte sich aber nach dem Ende des Ersten Weltkriegs geprägt durch seinen Stiefvater dazu entschlossen die polnische Staatsbürgerschaft anzunehmen und in Polen zu leben. Weigl lehnte das Angebot der mit den Worten »Man wählt seine Nationalität nur einmal im Leben« ab und verzichtete damit auch auf viele Vorteile und Erleichterungen, die damit verbunden gewesen wären.

Rudolf Weigl gelang es in Folge aber nicht nur immer wieder heimlich Impfstoff für die Ghettos in Lemberg und Warschau abzuzweigen, sondern er konnte auch vielen Menschen (darunter polnische Hochschulprofessoren, Untergrundkämpfer und jüdische Mitbürgern) das Leben retten, in dem ihre gefährliche Arbeit als »Läusefütterer« als »kriegswichtig« einstufen lassen konnte. Sein Assistent formulierte es später so – »Jeder, der gerettet werden musste, wurde zum Läusefütterer«. Genaue Zahlen wurden nie erfasst, aber es dürften nach Schätzungen etwa 3.000 Menschen gewesen sein, die den begehrten Ausweis, den man für das Füttern der Läusen im Institut bekam, erhielten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg verlor der Fleckfieber-Impfstoff nach Weigl aufgrund der breiteren Verwendung von DDT und der Behandlungsmöglichkeit mit Antibiotika schnell an Bedeutung. Aber auch Rudolf Weigl und seine Taten gerieten in Vergessenheit.